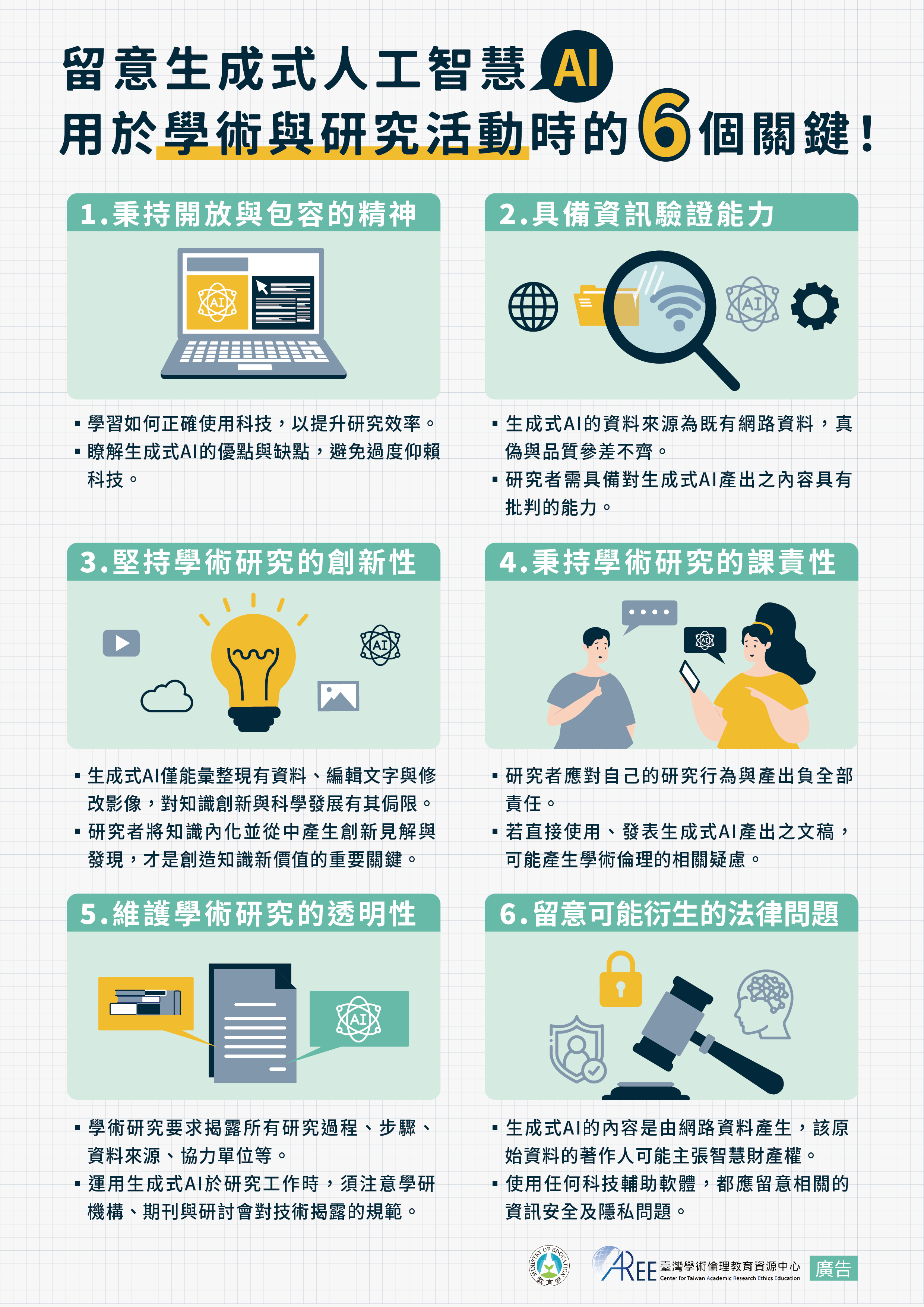

AI工具可幫助我們提升學習效率,但也應留意相關倫理規範。AI學術倫理的核心在於負責任地使用AI工具,以確保學術研究的誠信與品質。

生成式AI使用提醒

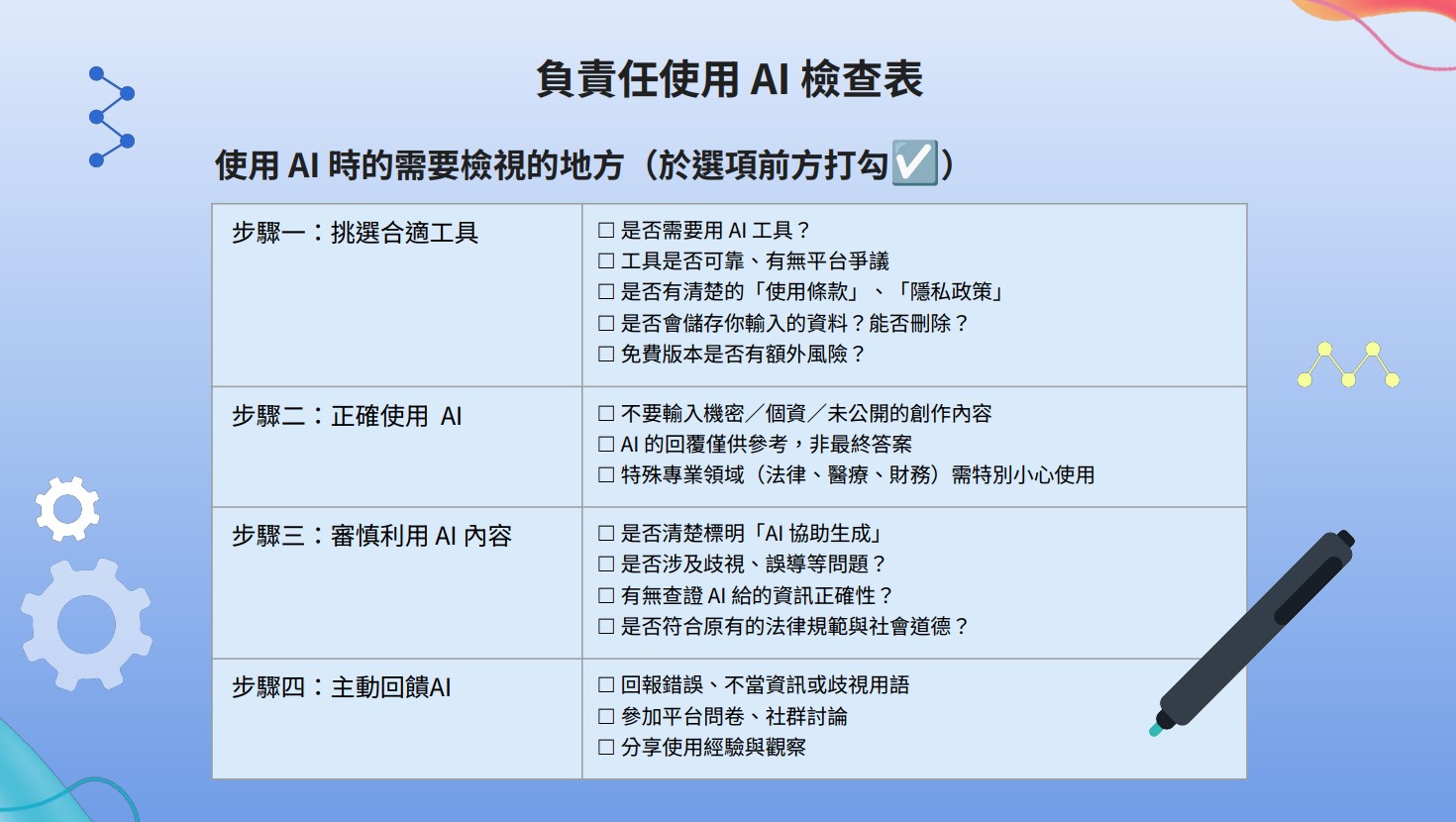

AI生成的內容可能不正確或帶有偏見歧視,且容易引發抄襲、造假、變造等違反學術倫理行為,輸入個人或未公開的研究資料也存在隱私與安全風險。

二. 建立負責任且透明的使用規範

AI不能列為論文作者,因為它無法為研究內容負責,最終責任應由研究者承擔。研究過程中若使用AI工具,應在論文中誠實揭露使用方式,國際期刊皆有明確要求。

三. 提升自我AI倫理素養

使用者不應過度依賴AI而取代獨立思考,必須具備批判性評估與驗證AI內容的能力。學術界也應持續研訂相關準則與框架,以應對新科技帶來的挑戰。

更多參考資料請連結臺灣學術倫理教育資源中心議題教材包生成式AI應用於教學與研究

右圖出處:教育部臺灣學術倫理教育資源中心(2023)。留意生成式人工智慧(AI)用於學術與研究活動時的6個關鍵!

※本校對於使用生成式 AI 工具相關規定,請見教務處公告>> 生成式AI工具使用參照指引-學生版(114.07.15 教務會議通過版)